各論

咬合の学問基礎から掘り下げる

斜面の違い・動きによる高径の差

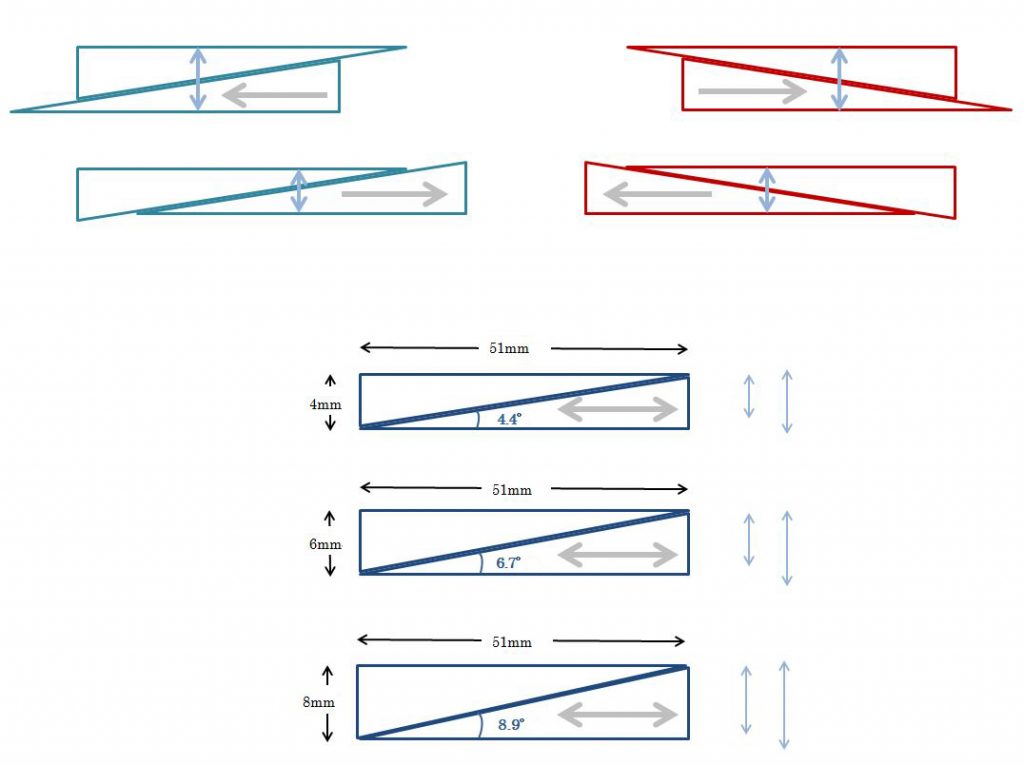

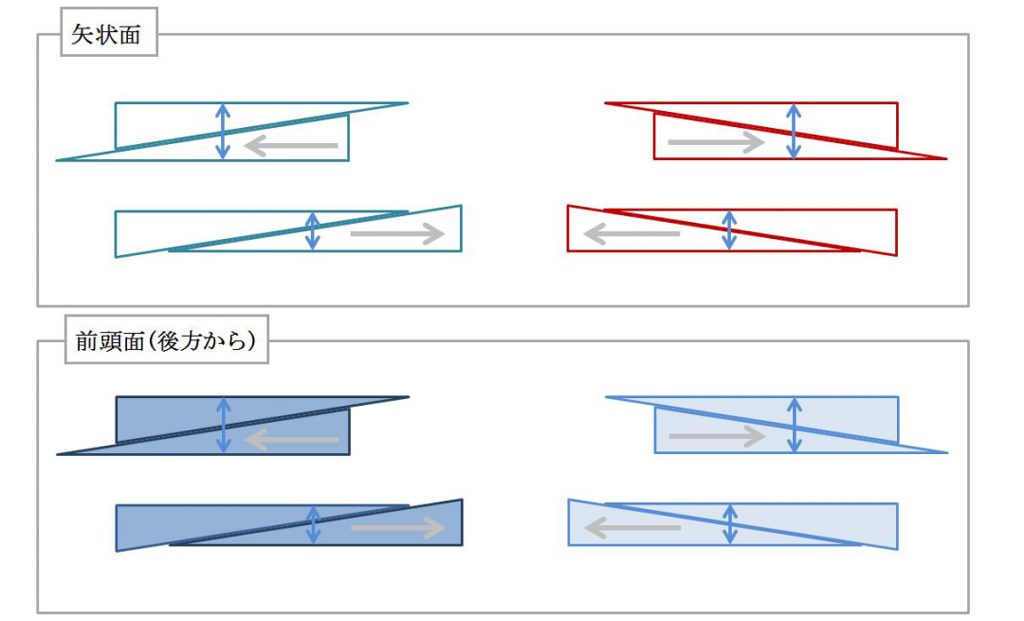

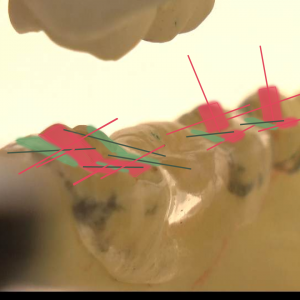

<span style="font-size: 12pt;">一般的に歯科臨床では、歯の形態の<strong>「傾斜角」</strong>を使う際は<strong>「顆路の傾斜」</strong>を計測することを前提に、<strong>「前歯・犬歯ガイドの傾斜角」</strong>や<strong>「臼歯咬頭の傾斜角」「ディスクルージョン作用」</strong>など、補綴物物制作に活用しますが、<span style="text-decoration: underline;">私の理論では</span><span style="color: #ff6600;"><strong>「各歯牙形態の各種傾斜面」「歯列彎曲形態の各種傾斜面」</strong></span>の<span style="color: #ff6600;"><strong>「移動量」</strong></span>が<span style="color: #ff6600;"><strong>「咬合高径を多様に変化」</strong><span style="color: #000000;">させ</span><strong>「接触・空隙・咬み合う安定に相関する」</strong></span><span style="text-decoration: underline;">と重視し、解析必須の項目です</span>。</span>

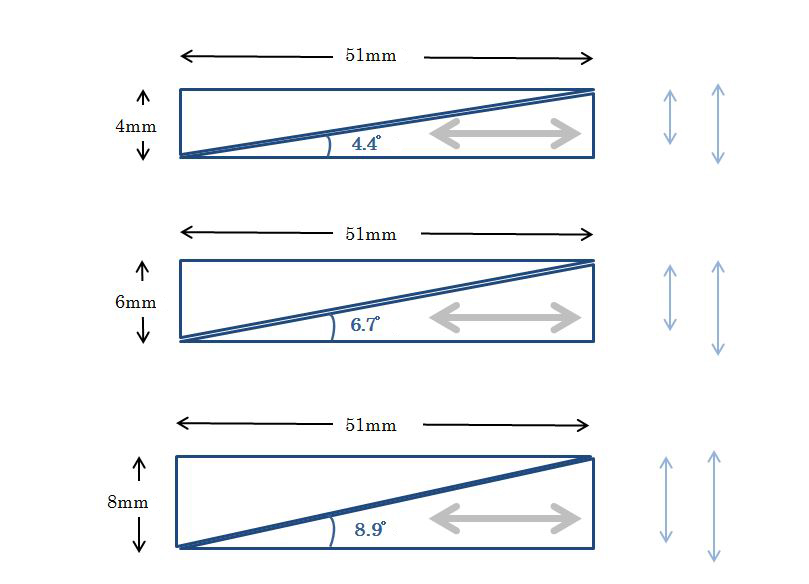

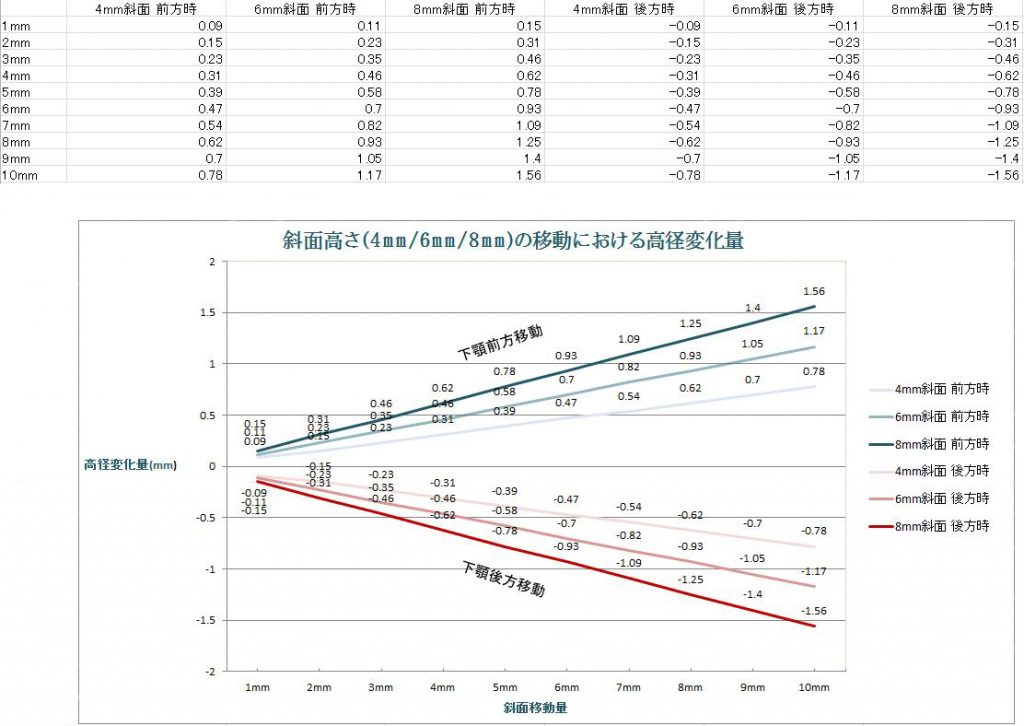

<span style="font-size: 12pt;">お口の中で<strong>「形態転換」</strong>する<span style="color: #ff6600;"><strong>様々な<span style="color: #000000;">山</span>と<span style="color: #000000;">谷</span></strong></span>の<strong>「傾斜面</strong>」を解読し、<strong>「傾斜角</strong>」をシンプルにモデリング(抽象化) 変換して<span style="text-decoration: underline;"><strong>「咬合高径の差」</strong>がどれほど違いがでるのか ? </span> 計算したものが左に掲載したものです。</span>

<span style="font-size: 12pt;">解説ページは <a href="http://hanokatatinarabi.com/?page_id=133"><span style="text-decoration: underline;">こちら</span></a></span>